上画像は当店でメンテナンスさせていただいたArai Diamond 1532Tというギターです。ビザールギターファンの間では知られた機種だそうで、Fender JazzmasterやJagugar風のトレモロを搭載しているあたりは当時流行していたサーフミュージックを意識したのでしょうか。Araiブランドは荒井貿易のもので、その後はAria ProⅡというブランドに代わり現在に至っています。

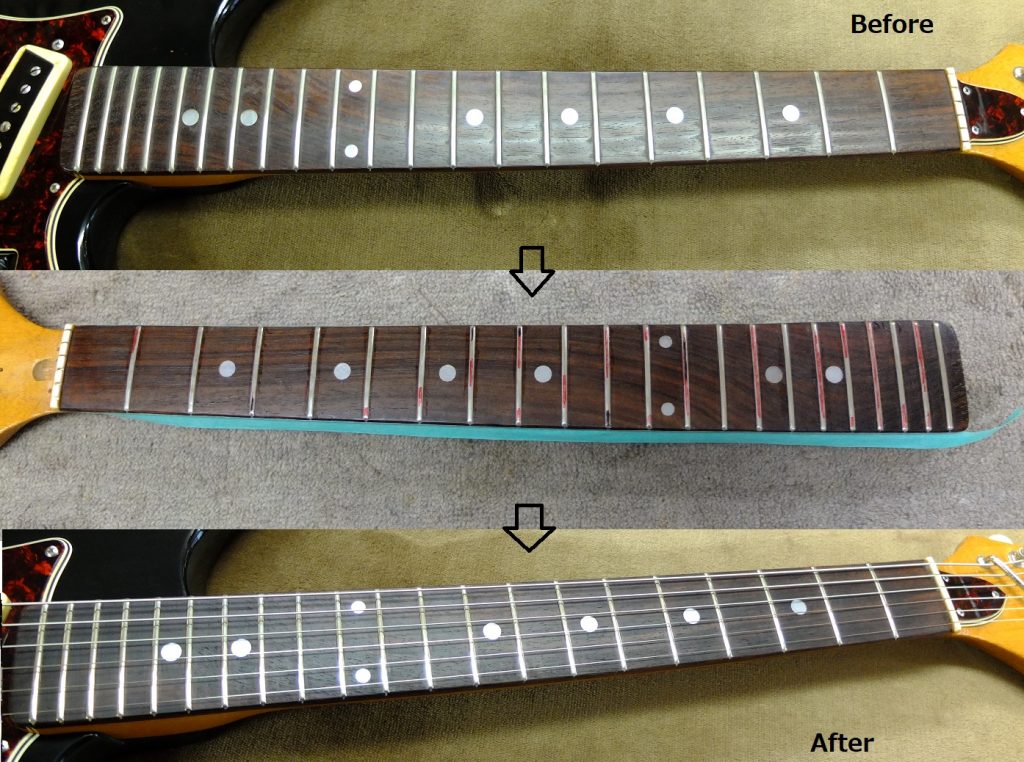

お預かり時は指板には音詰まり箇所が散見され、電気部分もスイッチは緩くなりすぎていて勝手に切り替わってしまう、ボリュームとトーンもガリなどがあり不調といった具合で音は出るものもその音色も何かがおかしいといった状態(ご依頼主様曰く「アンプから出る音がやけに引っ込んだ音」)。実際にアンプにつないでみるとやけにハイ落ちしており音量も極端に小さくなっていました。今回のご依頼は「とりあえずちゃんと演奏できる状態にしてからしばらく弾いて今後の判断をしたい」ということでした。そのためネックについてはフレット交換といった比較的高コストな処置はせずに浮いたフレットの補修とすり合わせ、ナット溝の修正と電気部分の見直しを実施。ご依頼主様は当初ピックアップの性質がイマイチな出音の要因と考えていたそうで、ピックアップも含めて電気部分は交換、互換性のあるパーツは入手困難であることから新たに取り付けるパーツに合わせてピックガードも新調することを検討されていたのですが、幸いピックアップ本体は生きていたことと、新しいスイッチも元のねじ穴を生かした取り付けが可能だったことからオリジナルのピックガードをそのまま利用して仕上げさせていただきました。

以下詳細

右下升のビスはペグを止めていたもの。ペグはGOTOH製クルーソンタイプに交換されているのですが、ビス穴の位置があっていなかったためにねじ穴に楊枝を詰めて細いビスが斜めに入る形で強引に取り付けられていました。そのためかペグの位置もずれており(後述)、一か所は他よりも極端に太いビス(ユニクロメッキのビスがそれ)で強引に辻褄合わせされていました。

シールド塗装は乾燥後にザクリの両端で抵抗値を計測、抵抗値が大きすぎる場合はシールドがまだ不十分あるいは不均一なのでさらに重ね塗り。2度塗りでOKでしたが、3回塗る場合もあります。また大事なポイントとして画像には写っていませんが、最終的にザクリ内壁にラグを打ってPOT背面にアースをつなぐ処置も行うのがベストだと考えており今回もそのようにしています。この処置を省略しても今回の回路ではしっかりシールドは機能しますし、同様のメーカー品でも省略していることが多いのですが、触れているだけで通電させている個所(アルミテープとPOTが触れて通電している個所など)は時間がたつと水分や汚れにより通電不良を起こすことがよくあるので、万一そうなってもシールドがしっかりアースに落ちるようにする予防処置になります。実際に「シールド処理されているのにノイズが多い」という相談は結構ありますが、その多くがアースの接続不良だったりします。

最後にサウンドチェック。アンプは本機と同時期製造(60年代中期)のGuyatone GA-620。このアンプは近日出品予定で、既に最低限のオーバーホールは済んでいる国産の真空管アンプです。Fenderで言えばPrinceton Reverbのような立ち位置の機種でコントロールは1Vol,Treble,Bass,Reverb,Tremolo(speed,intensity)となっています。今回アンプ内蔵のReverb等含めエフェクトなし、アンプのボリュームは50%くらい。このセッティングでギター側のボリュームフルで強めのピッキングだとクランチくらいの歪みになります。前述の通りコイルは2段重ねシリーズ接続のためか出力はやや高めなのですがギター側のボリュームを絞るときれいなクリーンにもなり意外と扱い印象でした。