上画像は1979年11月製造のGreco ST Type、確認できるスペックから型番はSE800です。長期間放置されていたものですが、持ち主様より再びギターを始めるにあたってのメンテナンスのご依頼を頂きレストア/オーバーホールを行わせていただきました。

お預かり時の主な問題点は以下の通り。基本的な調整だけでは全くバランスはとれない状態でした。

- ネックの反り・歪み、フレットの摩耗・浮き上がり

- アンプにつないでも音が部分的にしか出ない

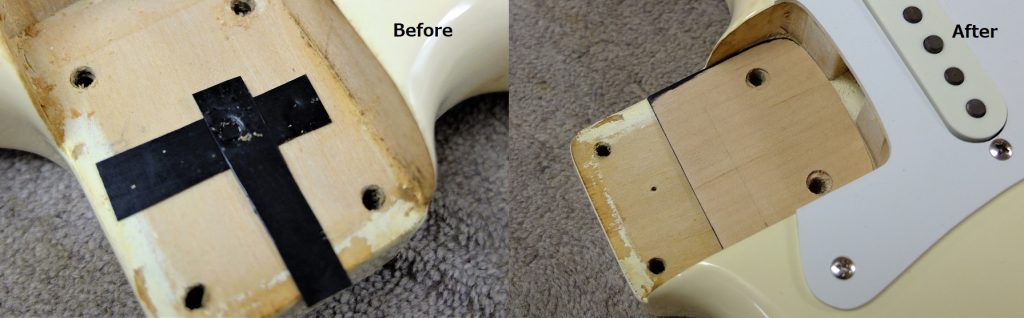

- ネックポケットの謎のシム

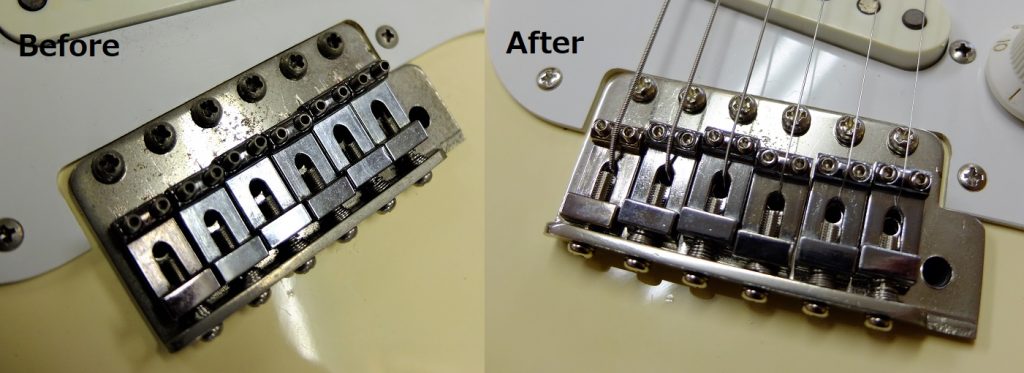

- 金属パーツの汚れ、腐食

以上を中心にメンテナンスを実施、新品に負けないストラトタイプらしい音と演奏性、経年変化による貫禄が同居する仕上がりにできたかと思います。

ご興味ある方は以下詳細もご覧いただければ幸いです。

画像①は指板修正に入る前の状態。弦を張っていない状態でトラスロッドをほんの少しだけ締めていますがまだやや多めの順反りです。この状態を切削して平面を作っていきます。

②は切削途中の状態。表面がきれいになっている個所は綺麗な面ができつつありますが、色の薄い、よく見るとまだ表面があれている部分(高音弦側のミドルポジションからハイポジションにかけて)はまだ凹んでいます。それだけ歪みがあり、1弦側の方が反りが強かったということ。

③は全体の面出しが完成し、仕上げ処置まで終えたところ。作業中はストレートエッジ(高精度で直線の確認ができる定規)でしっかり各弦ごとに直線が出ているかを確認しながら切削していきます。

仕上げ番手(当店の場合800番まで研磨)での研磨まで行うと指板表面に艶が出ます。画像右は仕上げまで終えた指板に蛍光灯などを写してその像を見ることで指板面に歪みがないかチェックしているところ。

元の状態で指板Rは一定でなく1フレット付近が7.25インチ、19フレット付近が約9.5インチのいわゆるコンパウンドラジアス(円錐指板)でした。こういった指板はモダンな仕様で古いギターでは珍しいと思われるがちかもしれませんが、意外と日本製の古いギターでも見かけます。おそらくですが当時は手作業で指板面を成形していて、各弦毎の直線を優先して成形する過程で自然に円錐指板になっていることがあったのではと推察しています。今回の場合は なるべく少ない切削量で目的の指板面を目指した結果、最終的に 4フレットあたりで7.25インチ、さらにロー側は7.25インチ未満、21フレットあたりで9.5インチ弱になっていて元よりも全体的に若干小さいRに落ち着きました。「Rが小さくなる分弦高を下げにくくなってしまうのでは」と考える方もいるかもしれませんが、本機の場合、元々かなりのネック反りや歪みのために弦高をかなり上げても音詰まりや盛大なバズが出てしまう状況だったので十分な改善を感じることができますし、オーソドックスなヴィンテージ仕様のストラト(指板Rは7.25インチ)比べれ弦高はまだ下げやすい仕様を維持しているので問題はないでしょう。

使用したフレットは三晃214H。本レポート冒頭の画像を見るとBeforeの20、21フレットが抜かれています。これはご依頼時に元のフレットを2本抜いて足の厚さと指板のフレット溝の幅を確認しているからです。交換フレットはかなり多くの種類がありますが、足の厚みは0.5mmくらいと0.6mmくらいが2大主流となっています。これを気にせずともフレット打ち換えは行えるのですが、厳密に言えば指板側の溝幅が0.5mmの場合に足の厚み0.6mmのフレットを打つとネックはハイポジションほど逆反り傾向が出ますし、逆の場合は順反り傾向が生まれやすいと考えられます。そのため当店では打ちかえるフレットを選ぶ際は「よほどのこだわりがないかぎり足の厚みが合うフレットから選択する」ということを提案しています。勿論必要な対処をとれば多少サイズ違いがあっても施工可能ですし、お好きなフレットを選ぶことも可能です。場合によってはフレット足の厚みを利用してネックの矯正することも期待できるという面もあります。しかし、対処が増える以上はコストも変わってきますし、その上で「ネックがそれによって反りやすくなるかもしれない」というリスクをとるほどのメリットがあるかどうか。新しいフレットの選択肢も豊富ですので特定のフレットにこだわりすぎなくてもよいと考えています。

①指板のナットスロットに詰まった接着剤、もともとスロット底面は平面か平面に近いRがついていたものと考えられますが、そこに大き目のRがついたナット(画像右参照)が取り付けられており、スロット面とナット底面のR違いで生じる隙間を接着剤で満たして辻褄を合わせていたと思われます。

②は接着剤を少しづつ砕いたり削って取り除いているところ。結構な量の樹脂の塊でした。

③はまだ若干の接着剤が残っているものの、面はしっかり出た状態。これ以上は木部もガンガン削ってゆくことになってしまってスロットが深くなり過ぎたりしてしまうのでここまでで修正は完了。

Afterの画像をよく見ると6弦サドルのスプリングが抜いてあるのがわかります。オクターブ調整の都合でスプリングが邪魔だったためにそうしていますが本機の場合はこれで不都合はありません。6弦のオクターブはスプリングを外してサドルをボディエンド側にしないと合わなかったのですが、この要因はネックのハイポジション側先端を製造時に切削しすぎたかネックポケットをブリッジ側に広げ過ぎた、あるいはその両方かと思います。こうした個体差はよくあることなのですが、サドルを後ろにすればするほどサドル高さを上げにくくなるという不都合があります。今回の場合は後述の理由で6弦側の指板面が1弦側よりも相対的に低く、サドルが低い位置になりやすかったことが幸いして6弦もちゃんとバランスが取れています。

前述の各部の微妙な歪みはすべて修正しようとすると大ごとになりますし、 6弦のオクターブ調整の都合も考えると、6弦側指板が多少低くなるのは好都合でもあります。 それらを考慮して改めて作成したシムが画像右。「シムが大きすぎないか」と思われる方もいるかもしれませんが、どういう状態にしたいかによって制作するシムの形状、大きさ、枚数、仕込み位置は自由に変えた方が良好な結果が得られます。そういった意味で当店では市販のシムは基本的に使用していません。勿論今回も狙った通りでネック全体に少し角度がつけられたのと6弦側は若干指板面が相対的に低い状態に仕上げましたが、1回でうまくいったわけではなく、画像のシムは2作目です。1作目でうまくいかなかったことも考慮して制作したバージョン2が画像のシムです。

今回の場合、POTはCTSのミリ規格Custom POT、コンデンサーはセラミックディスク、スイッチはOAK5way、ジャックはSwitchcraft#11Mono Jackとストラトタイプで定番のUSAパーツに新調。再利用不可だったリアPUはセンターPUと入れ替え、空いたセンターには当店で在庫していた中古品のFender Tex-Mexを取り付け。リアをTex-Mexにしなかったのはオリジナルの音色とFender的な音を使いやすく分けるにはリアとフロントがオリジナルのサウンド、ハーフトーンは両方の個性が混ざった音、センターはFenderサウンドにするのが良いと考えたのと、今回はシールド処理は行っていないので、Tex-Mexをつなぐことでハーフトーンの際のノイズキャンセルも狙ってのことです。Tex-Mexはセンターは逆巻逆磁極でハーフトーンでハムキャンセルされますが、Grecoとは逆位相なのでフロント用を逆につなぐことで位相を合わせ、ハムキャンセルもできるようにしています。

最後にサウンドチェック。アンプはFender Vibro King。

まずクリーンから。

クランチ。歪はWEEHBO Effekte JTM Drive.

先のクランチをXotic BB Preampでゲインブースト。

昔弾いていたギターを改めて始めるにあたって「もともと持っていたギターをメンテナンスして使うか、新しくギターを買うか」に悩むことがあると思います。その際「メンテナンス費用あれば新しいのを買える」と考えるのも良いのですが、愛着のある古いギターならコストをかけてでもしっかり修理調整した方が新品を手にするより満足度が高いことも多いかと思います。今回のGrecoの場合もメンテコストはちょっとした新品のギターが買えるくらいは掛かっていますが、しっかりメンテすることで新品以上の演奏性を確保、新品では得られない経年変化によってこなれたサウンドはも魅力的です。これからギターを始めようと思っている方、長期間のブランクを経て再開しようとしている方はぜひ押し入れに眠っている古いギターをメンテして使うことのご検討を!