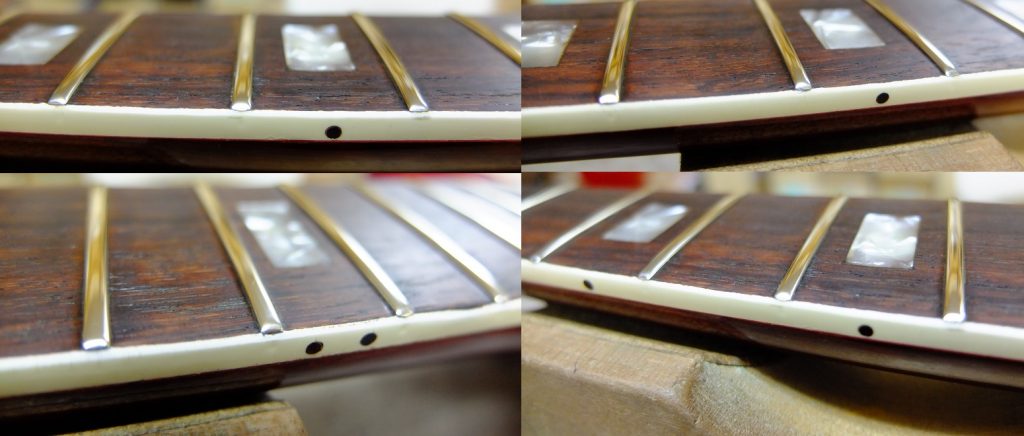

当店でフレット擦り合わせ等させていただいた1968年製のGibson ES-335です。かなりフレットが摩耗し、数か所についてはフレットが指板から浮き上がってきていました。またポジションマークに経年劣化で収縮、剥がれが生じ弦にあたって音詰まりやビリツキの原因になったりフィンガリングの邪魔に。さらにペグのブッシュが浮き上がっていてチューニングの妨げや余計なビリツキを誘ってました。ナットは元々交換されていたものですが、摩耗が限界。電気パーツについてはちょっとガリが気になったほか、リアPUのカバーがポールピースのピッチに若干あっておらずカバーが浮き、弦とPUとの距離がアンバランスになっていました。

ヴィンテージギターの場合、「多少弾きにくさが残ってもなるべくパーツ交換などはしない」というご希望は多く、今回もどちらかと言えばそうした案件。単純に演奏性だけ考えればフレットとナット、ボリュームとトーンは交換したっ方が良かったもののやはりそれでは音の変化も大きくなるもの。そこである程度の演奏性の回復を目指しフレット浮き補修とフレット擦り合わせ、ポジションマークの補修、リアPUカバーの微修正とつけ直しのみをさせていただきました。

結果的にフレットは一番低いところで高さ0.7mmとかなり低くなりましたがまずまずの演奏性は確保できています。弦高はとりあえず1弦12フレット1.5mmにセット。フレットだけ見ればもっと低い弦高も行ける状態に復帰していますが、今回手を付けなかったナットの状態も合わせると弦高を下げるのはこの辺りで折り合うのがよさそうです。

サウンドチェック。まずはクリーン。アンプは Fender Vibro Kingでアンプ直。

もう一本クリーン。WEEHBO Effekte JTM Driveを薄くかけています。

クランチ。歪はWEEHBO Effekte JTM Drive。

先のクランチをXotic BB Preampでゲインブースト。

今回はなるべくパーツを交換しないでメンテするという例でした。勿論演奏性を最高に持ってゆくには問題ある箇所を全て解決してゆく必要がありますが、ある程度演奏技術があれば「多少弾きにくさは許容したメンテを行う」「音の変化を最小限にとどめるために必要なメンテナンスを一気に行わず、少しづつ手を加えてゆく」というのも王道の一つで、そうしたギター弾きこなしているギタリストもかっこいいと思います。一方でどれが正解かはギタリスト自身が決めればよいことで「ヴィンテージだからオリジナル状態を保たなければならない」というわけではありません。プロギタリストの中にはヴィンテージギターにかなり大胆に手を加えている方も多くみられます。貴重なヴィンテージギターをメンテする際はこの辺りをよく検討する必要がありますが、、当店でもそうしたお手伝いをさせていただければ幸いです。